Die Rolle zellulärer Konflikte bei Krankheit und Entwicklung aufdecken

Konflikte sind ein normaler Teil des Lebens. Sie zu vermeiden und zu lösen ist eine wichtige Fähigkeit, die wir uns schon früh aneignen und täglich immer wieder üben. „Konflikte bilden jedoch nicht nur ein soziales Phänomen zwischen menschlichen Individuen“, sagt Stephan Hamperl(öffnet in neuem Fenster) vom Helmholtz Zentrum München(öffnet in neuem Fenster) in Deutschland, der Koordinator des Projekts ConflictResolution ist. „Sie können auch im Inneren unseres Körpers, innerhalb unserer Zellen, entstehen.“

Konflikte zwischen Transkription und Replikation erkunden

„Molekulare Maschinen“ setzen sich auf unseren Chromosomen an bestimmten Stellen zusammen, um ihre speziellen Funktionen auszuführen. Das vom Europäischen Forschungsrat(öffnet in neuem Fenster) finanzierte Projekt ConflictResolution wurde ins Leben gerufen, um zu untersuchen, wie zwei dieser Maschinen, und zwar die Transkription zum Auslesen der Geninformation und die DNS-Replikation zur Vervielfältigung des Genoms, reguliert und koordiniert werden. „Forschungsergebnisse deutet darauf hin, dass Mechanismen ablaufen, um diese beiden wesentlichen Prozesse physisch zu trennen und sogenannte Transkriptions-Replikations-Konflikte zu vermeiden“, fügt Hamperl hinzu. „Diese Trennung erfolgt jedoch nicht absolut, und bestimmte Regionen des Genoms können als Brennpunkte betrachtet werden, in denen diese beiden Mechanismen häufig aufeinandertreffen.“ Ebenso wie die falsche Handhabung sozialer Konflikte großen Schaden hinterlassen kann, gilt dies auch für zelluläre Konflikte. Transkriptions-Replikations-Konflikte sind daher potente Quellen der Instabilität, die potenziell zu Krebs, Alterung und neurologischen Erkrankungen beitragen können.

Instrumentarium zur Untersuchung zellulärer Konflikte erweitern

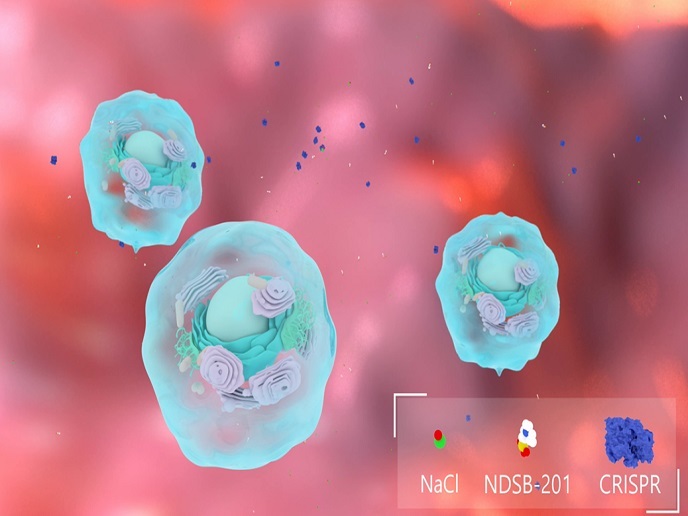

Um dieses Phänomen besser zu verstehen, hatte Hamperl zuvor ein Reportersystem zur Identifizierung spezifischer Begegnungen zwischen Transkriptions- und Replikationsmaschinerien entwickelt. Im Rahmen von ConflictResolution nutzte er dieses Verfahren als Ausgangspunkt, um die Auswirkungen dieser Kollisionen auf die DNS-Integrität genauer zu erkunden, wobei das Ziel darin bestand, die Proteinfaktoren zu ermitteln, die zur Lösung und Überwindung dieser Konflikte erforderlich sind. „Mit ConflictResolution wurde unser Instrumentarium erweitert, um zelluläre Konflikte in einem Brustkrebsgenom zu untersuchen“, erklärt Hamperl. „Krebsgenome weisen abweichende Transkriptions- und Replikationsprofile auf, die zu außerplanmäßigen Transkriptions-Replikations-Konflikten führen und zur pathologischen Transformation von Zellen beitragen können.“ Im Rahmen des Projekts wurde ein System zur Kartierung dieser Kollisionsstellen und zur Ermittlung der damit verbundenen genetischen Veränderungen in einem Brustkrebszellmodell erarbeitet. Außerdem wurde der Beitrag der Transkriptions-Replikations-Konflikte während der frühen embryonalen Entwicklung in vivo bewertet, um ihren Beitrag zur Zelltransformation während der Entwicklung und zur zellulären Differenzierung zu bestimmen.

Molekulare Mechanismen hinter Transkription und Replikation

Es konnte eine Reihe wichtiger Durchbrüche erzielt werden. „Wir haben zum Beispiel eine posttranslationale Histonmodifikation mit der Bezeichnung H3K79-Methylierung gefunden, die sich an Stellen mit Transkriptions-Replikations-Konflikten ablagert, was zur Lösung des Konflikts beitragen kann“, erläutert Hamperl. „Wir fanden außerdem insgesamt 88 neue Faktoren, die an Stellen mit Transkriptions-Replikations-Konflikten rekrutiert werden. Unter diesen konnten wir einen Faktor mit der Bezeichnung CGG-Trinucleotid-Repeat-Binding-Faktor 1 (CGGBP1) genauer charakterisieren. Durch diesen werden genomdestabilisierende DNS-Strukturen und die daraus resultierenden Transkriptions-Replikations-Konflikte abgeschwächt.“ Hamperl entdeckte ebenfalls, dass pluripotente Zellen – Zellen, die sich zu vielen verschiedenen Zelltypen oder Geweben entwickeln –, Transkriptions- und Replikationsmechanismen schlecht koordinieren und hohe Werte an Transkriptions-Replikations-Konflikten aufweisen. „Dabei handelt es sich um eine molekulare Eigenschaft, die nach der zellulären Differenzierung in spezialisierte Zelltypen verlorengeht“, erklärt er. „Das zeigt, dass verschiedene Zelltypen unterschiedlich gut mit Transkriptions-Replikations-Konflikten umgehen können.“ Anhand all dessen konnte bestätigt werden, dass Transkriptions-Replikations-Konflikte eine häufige, interne Quelle genetischer und epigenetischer Instabilität sind, wobei die Bedeutung der Auflösung von Transkriptions-Replikations-Konflikten für die Zellgesundheit hervorgehoben wurde. Die Auswirkungen dieser Erkenntnisse könnten weitreichend sein. „Mithilfe der als Teil von ConflictResolution entwickelten analytischen Instrumente können wir beginnen, eine wichtige Lücke in unserem Wissen zu schließen“, fügt Hamperl hinzu. „Wir können nun die molekularen Mechanismen erforschen, die Transkriptions- mit Replikationsprozessen koordinieren, und jene Signalwege aufdecken, über die Transkriptions-Replikations-Konflikte Einfluss auf Zellfunktionen nehmen.“ Das könnte Forschenden wie Hamperl dabei helfen, Krankheitsprogression besser zu verstehen, und letztlich zu neuen therapeutischen Ansätzen führen.