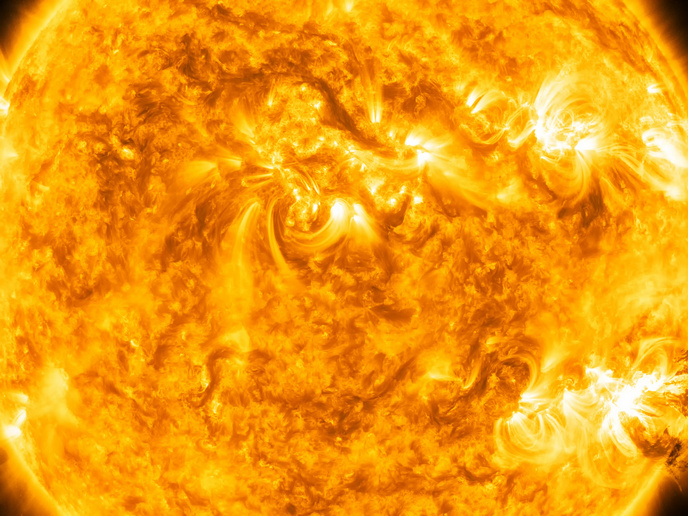

Révéler les secrets du vent solaire

Les vents stellaires jouent un rôle fondamental dans l’évolution à long terme des étoiles. Ils ont également un impact sur l’habitabilité de leurs planètes en orbite, à l’instar de la Terre. «Si les vents et les tempêtes solaires sont responsables de la beauté des aurores boréales, ils peuvent aussi interférer avec nos systèmes satellitaires, nos lignes électriques et nos transmissions radio », explique Alexis Rouillard, chercheur à l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie du CNRS(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). Mais la manière dont les étoiles génèrent ce vent est une question qui intrigue toujours l’astrophysique. Le projet SLOW_SOURCE(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), financé par l’UE, contribue à répondre à cette question. «En développant des modèles numériques capables de décrire les processus physiques complexes en jeu lors de la formation du vent solaire, nous espérions pouvoir expliquer les propriétés globales et la composition particulière du vent lui-même», ajoute Alexis Rouillard, chercheur principal du projet. Le projet a reçu le soutien du Conseil européen de la recherche(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) (CER).

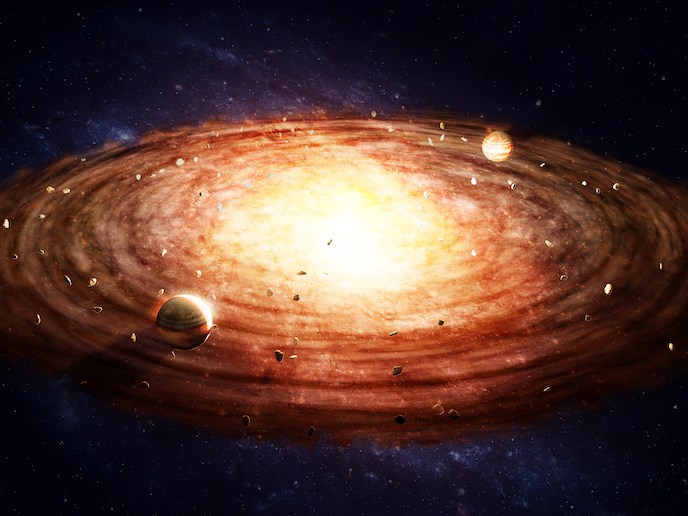

Modélisation 3D de la propagation du vent solaire

Selon Alexis Rouillard, l’une des clés de la prévision des tempêtes géomagnétiques consiste à anticiper de manière fiable l’apparition et l’ampleur des vents solaires. «Mais pour ce faire, nous devons d’abord modéliser avec précision le vent solaire, ce qui exige une meilleure compréhension de la façon dont il se forme et se propage du soleil vers la Terre», explique-t-il. Pour pouvoir remonter à ce point de formation, le projet a développé différents modèles qui simulent l’accélération et la propagation du vent. L’un de ces modèles est Heliocast(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), un modèle 3D innovant de la propagation du vent solaire dans le milieu interplanétaire. Les chercheurs du projet ont également développé de nouvelles techniques pour exploiter l’imagerie coronale et définir les conditions limites internes d’Heliocast. «Cette technique d’initialisation des vents basée sur l’imagerie permet d’obtenir des prévisions opérationnelles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7», confie Alexis Rouillard.

Le vent solaire est plus dynamique qu’on ne le pensait

Grâce au modèle et aux techniques, les chercheurs ont fait d’importantes découvertes, ils ont notamment émis la première explication théorique cohérente de l’origine des structures transitoires, des perturbations localisées qui interrompent le flux régulier de plasma et de champ magnétique libéré par le soleil. «Nous avons fourni une description théorique complète du phénomène cyclique, montrant la séquence des processus impliquant l’expansion des boucles magnétiques solaires et les processus de reconnexion ultérieurs qui déclenchent des jets et des cordes de flux lancés avec le vent», précise Alexis Rouillard. Cette découverte a permis d’expliquer les premières mesures de la couronne solaire obtenues par la sonde Parker Solar Probe(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), grâce auxquelles les scientifiques ont révélé que le vent solaire est beaucoup plus dynamique qu’on ne le pensait auparavant.

Une incroyable aventure au cœur de l’atmosphère solaire

Au-delà des découvertes scientifiques, le projet a également fourni à la communauté scientifique une multitude de nouvelles techniques d’analyse de données et de modèles numériques. Le Service de météorologie spatiale(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) de l’Agence spatiale européenne(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) (ESA) utilise déjà ces modèles pour prévoir les vents et les tempêtes solaires. En outre, les modèles sont actuellement interfacés avec le Centre virtuel européen de modélisation météorologique spatiale(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). «Ce projet a été une incroyable aventure au cœur de l’atmosphère solaire», conclut Alexis Rouillard. «En dévoilant toute la complexité et la véritable dynamique de ce phénomène stellaire, nos découvertes contribuent à réécrire l’histoire du vent solaire.» Le projet a publié plus de 25 articles(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) dans des revues scientifiques de premier plan. Alexis Rouillard espère également utiliser les modèles et les outils de SLOW_SOURCE pour étudier d’autres atmosphères stellaires.