Den zeitlichen Ablauf der Sternsystembildung erforschen

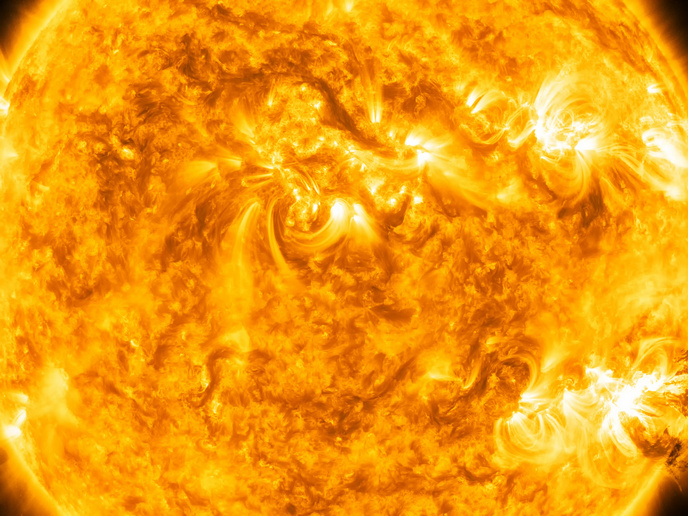

Lange wurde angenommen, dass Sterne sich zunächst einem Sternensystem bilden, wobei Reststoffe an Staub und Gas langsam zu Planeten werden. Jetzt gibt es jedoch Hinweise, dass sich Planeten und Sterne gleichzeitig bilden, was die üblichen Klassifizierungsmodelle für die Entwicklung von Stern-Planeten-Systemen in Frage stellt. Die Entstehung rudimentärer Planeten könnte also früher beginnen als angenommen und die zeitlichen Abläufe der verschiedenen Evolutionsprozesse unterschiedlich sein. Die Beschreibung der genauen Zeitabläufe ist jedoch mit einigen Schwierigkeiten verbunden. „Das Hauptproblem besteht darin, dass die Entstehung von Sternen und Planeten zwar nach astronomischen Zeitmaßstäben ein schneller Prozess ist, aber dennoch mehrere hunderttausend oder sogar Millionen Jahre dauert, was nicht mit der menschlichen Lebenszeit vergleichbar ist“, erklärt Gábor Marton(öffnet in neuem Fenster), Forscher am Konkoly-Observatorium in Ungarn und Projektkoordinator von NEMESIS(öffnet in neuem Fenster). Um den gesamten Prozess beobachten zu können, sind statistisch aussagekräftige Stichproben von jungen stellaren Objekten (YSO, young stellar object) in leicht unterschiedlichen Entwicklungsstadien erforderlich. Das erste Ziel bei NEMESIS – einer Partnerschaft zwischen dem Konkoly-Observatorium des Ungarischen Forschungsnetzwerks, der Universität Genf(öffnet in neuem Fenster) und der Universität Wien(öffnet in neuem Fenster) – war der Aufbau eines panchromatischen YSO-Katalogs mit Beobachtungen, die eine Reihe von Wellenlängen im gesamten elektromagnetischen Spektrum umfassen. Eine weitere große Schwierigkeit besteht darin, dass in diesen frühen Entwicklungsstadien der Bereich des Spektrums, in dem YSO den größten Teil ihrer Energie abstrahlen, variiert, was ihre Identifizierung erschwert. Die Standardklassifizierung beruht auf Infrarotlicht, bei dem die Ergebnisse jedoch irreführend sein können. Im Rahmen von NEMESIS wurde daher versucht, eine genauere Klassifizierungsmethode zu entwickeln.

Einen panchromatischen Datensatzes erstellen

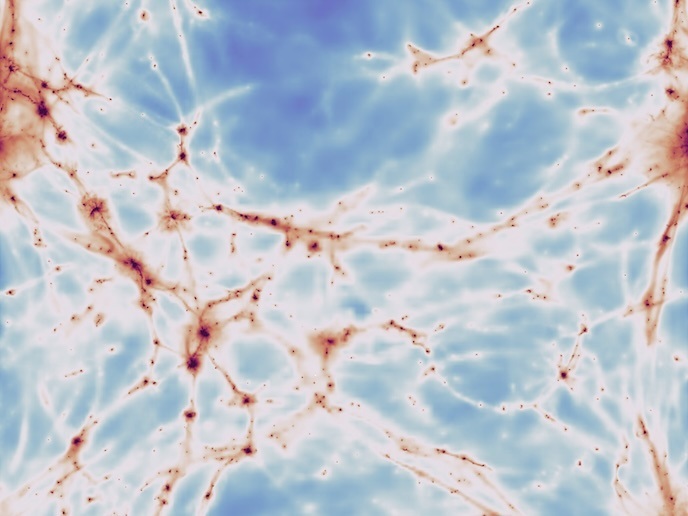

Der neue panchromatische Datensatz ist die vollständigste Sammlung von YSO, die jemals erstellt wurde. Damit ist es leichter, die Entwicklungsstadien von YSO aufzuzeigen, die von Protosternen bis zu jungen Sternen reichen. Die Aufgabe war so komplex, dass die Datenbank in zwei Teile aufgetrennt wurde. Im ersten Teil der Sammlung sind Daten zu nur einer Sternentstehungsregion enthalten, dem Orion-Molekülwolkenkomplex – der größten Sternentstehungsregion in der Sonnenumgebung. Das Team erstellte eine sehr detaillierte Datenbank mit stellaren Parametern wie Temperatur, Masse, Rotationsgeschwindigkeit und Geschwindigkeiten, bei denen sich der Stern im Vergleich zur Erde bewegt. „All dies ist wichtig, um die physikalischen Bedingungen in jungen Sternen und ihrer Umgebung zu verstehen“, sagt Marc Audard, Dozent und Forscher an der Universität Genf. Dazu hat das Team mittels maschinellen Lernens (ML) die akademische Literatur der letzten 30 Jahre durchforstet und die Auswahl von ursprünglich über 118 000 Einträgen auf rund 1 200 Arbeiten eingegrenzt. Der zweite Teil ist eine Allsky-Sammlung mit mehr als 3 Millionen YSO-Kandidaten. Das Team setzte verschiedene Verfahren des ML und des Rechnersehens ein, um historische Datensätze mit neuen Daten zu ergänzen. „Die erreichte Reinheit und Vollständigkeit des finalen Katalogs erlaubt es uns und der Gemeinschaft, ihn in Zukunft als Referenz zu verwenden, und er ist besonders wertvoll für ML-basierte Studien“, fügt Audard hinzu.

Ein neues Verständnis der Sternentstehung

Das Projektteam trug auf vielen verschiedenen Ebenen zum Verständnis der Sternentstehung bei, vor allem indem es das Potenzial von ML/künstlicher Intelligenz in diesem Bereich aufzeigte, um noch mehr Erkenntnisse aus vorhandenen Daten zu gewinnen. „Mit NEMESIS haben wir ein Thema berührt, das viel mehr beinhaltet, und wir haben während des gesamten Projekts immer wieder neue Aspekte und Ideen aufgedeckt“, bemerkt Marton. „Die entwickelten Werkzeuge werden von Studierenden genutzt, unsere Methoden faszinieren die Forschungsgemeinschaft und unsere Begeisterung ist stärker denn je.“