Naissance des géantes: comment les étoiles massives ont formé et sculpté notre univers

Malgré des progrès significatifs, la naissance des étoiles massives reste entourée de mystère. Comment ces moteurs cosmiques se forment-ils à partir de nuages de gaz interstellaires et quels sont les processus physiques qui limitent l’ampleur qu’ils peuvent prendre? Leur lien étroit avec la formation d’amas d’étoiles et l’impact d’environnements galactiques très différents introduisent des couches de complexité supplémentaires. Par ailleurs, les premières étoiles de l’univers pourraient-elles avoir été à l’origine des trous noirs supermassifs? Grâce aux progrès récents des méthodes informatiques et des outils d’observation, les chercheurs sont aujourd’hui bien placés pour avancer considérablement dans la résolution de ces questions. Le projet MSTAR(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), financé par l’UE, visait à établir un cadre théorique général pour comprendre la formation d’étoiles massives et d’amas d’étoiles, en examinant notamment la manière dont ces processus varient dans différentes conditions cosmiques. «Étant donné la complexité de la formation des étoiles – une interaction de dynamiques non linéaires et de différents processus physiques et chimiques opérant sur de vastes échelles spatiales et temporelles – toutes les idées théoriques doivent être testées de manière approfondie par des observations», note le coordinateur du projet, Jonathan Tan. Pour y parvenir, les chercheurs ont entrepris des programmes d’observation de pointe sur des longueurs d’onde allant de la radio aux rayons X, en exploitant notamment les installations les plus récentes telles que le télescope spatial James Webb.

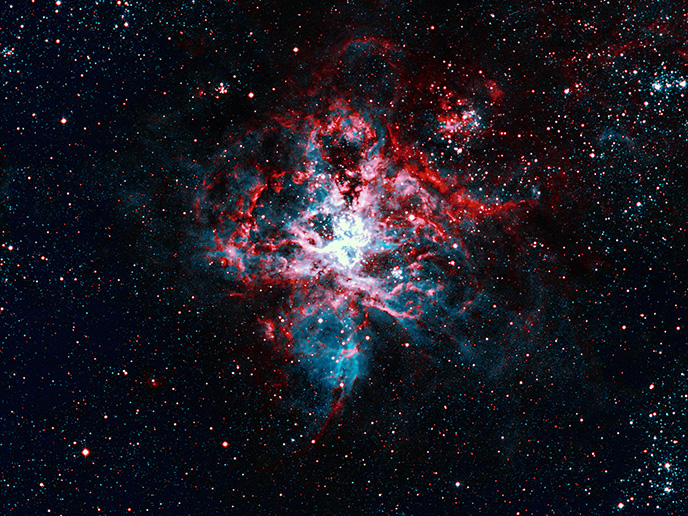

Décoder la formation d’étoiles massives à travers les flux chaotiques

«Il est essentiel de comprendre la naissance des étoiles massives, car elles déterminent l’évolution physique et chimique des galaxies. Elles influencent même la capacité des futures générations d’étoiles à former des planètes... et potentiellement de la vie», souligne Jonathan Tan. Pour mieux comprendre leur formation, l’équipe du projet a développé des modèles basés sur l’accrétion turbulente du noyau (TCA pour «turbulent core accretion»), un cadre décrivant la croissance des étoiles dans des noyaux de gaz denses, turbulents et magnétisés. Ces modèles relient les caractéristiques observables, telles que les distributions d’énergie spectrale, à des propriétés plus fondamentales telles que la masse de l’étoile et le taux d’accrétion. Ce lien s’est avéré crucial pour interpréter les observations et vérifier si le modèle d’accrétion turbulente du noyau tient la route.

Des premières étoiles aux trous noirs supermassifs

«Jusqu’à présent, c’est le cas. Nous avons validé avec succès les prédictions du modèle TCA dans différents environnements galactiques, du centre dense de la galaxie à la périphérie clairsemée», déclare Jonathan Tan. «Encouragés par ces résultats, nous avons étendu la théorie à l’univers primordial, en nous concentrant sur les premières étoiles: les étoiles de population III. Nos résultats suggèrent que ces étoiles se sont comportées très différemment des étoiles massives locales en raison de leurs interactions avec la matière noire.» Selon Jonathan Tan, cela pourrait leur avoir permis d’atteindre des dimensions supermassives, jusqu’à 100 000 fois la masse du soleil, ce qui constitue une explication plausible de l’origine des trous noirs supermassifs que l’on trouve dans la plupart des grandes galaxies. Le modèle «Population III.1» prévoyait que les trous noirs supermassifs se formaient très tôt dans l’univers avec des masses déjà importantes, une théorie aujourd’hui étayée par les découvertes révolutionnaires du télescope spatial James Webb.

Un premier flash qui simplifie l’évolution de l’univers

Une prédiction frappante de ce modèle est une phase précoce de réionisation cosmique, une explosion d’énergie qui a ionisé l’univers dans ses premiers instants. Si tel était le cas, cette situation pourrait expliquer pourquoi les scientifiques ont actuellement besoin d’idées inhabituelles pour décrire l’évolution de l’univers. «Par exemple, les modèles actuels exigent des solutions apparemment improbables, telles que des masses de neutrinos négatives ou une énergie noire évoluant de manière dynamique, pour s’aligner sur les observations. Mais si cette phase d’ionisation précoce s’est produite comme prévu, ces solutions exotiques pourraient ne plus être nécessaires», conclut Jonathan Tan.