La nascita dei giganti: in che modo le stelle massicce hanno formato e scolpito il nostro universo

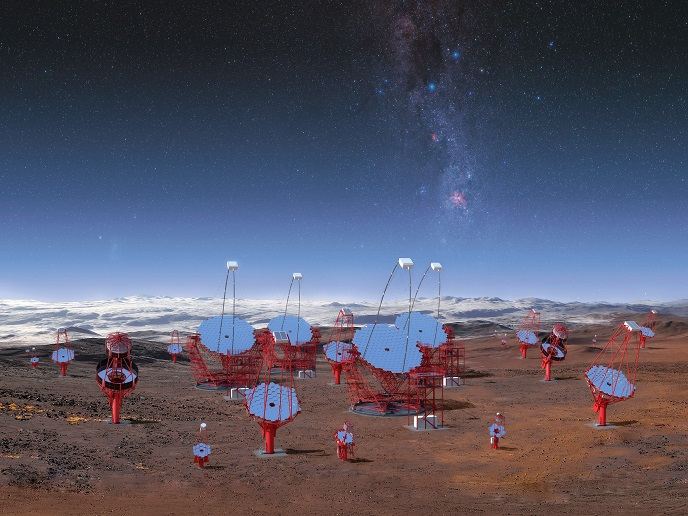

Nonostante i notevoli progressi, la nascita delle stelle massicce rimane avvolta nel mistero. Come si formano questi motori cosmici dalle nubi di gas interstellari e quali processi fisici limitano la loro massa? L’intricata connessione con la formazione degli ammassi stellari e l’impatto di ambienti galattici molto diversi introduce ulteriori strati di complessità. Potrebbero inoltre le prime stelle dell’universo essere state il seme di buchi neri supermassicci? Grazie ai recenti progressi nei metodi computazionali e negli strumenti di osservazione, i ricercatori sono ora in grado di compiere progressi significativi nel rispondere a queste domande. Il progetto MSTAR(si apre in una nuova finestra), finanziato dall’UE, ha cercato di stabilire un quadro teorico generale per comprendere la formazione di stelle massicce e ammassi stellari, esaminando in particolare tali questi processi variano in diverse condizioni cosmiche. «Data la complessità della formazione stellare, un’interazione di dinamiche non lineari e di diversi processi fisici e chimici che operano su vaste scale spaziali e temporali, qualsiasi intuizione teorica deve essere testata a fondo attraverso le osservazioni», osserva il coordinatore del progetto Jonathan Tan. Per raggiungere tale obiettivo, i ricercatori hanno intrapreso programmi osservativi all’avanguardia su lunghezze d’onda che vanno dal radio ai raggi X, sfruttando anche le strutture più recenti come il telescopio spaziale James Webb.

Decodificare la formazione di stelle massicce attraverso flussi caotici

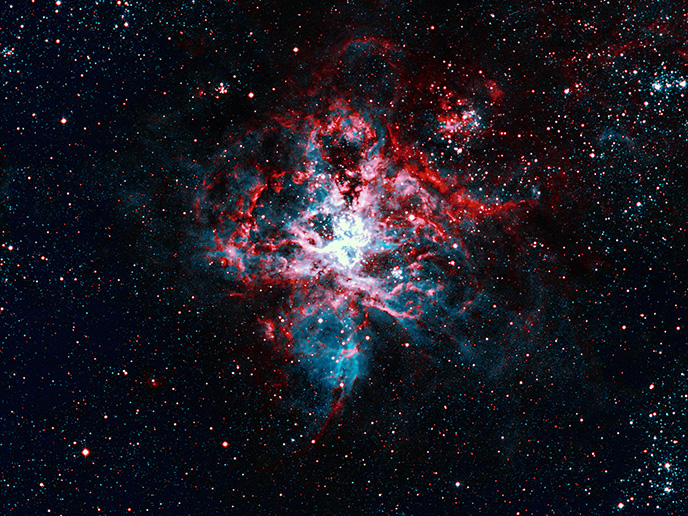

«Comprendere la nascita delle stelle massicce è fondamentale, poiché esse determinano l’evoluzione fisica e chimica delle galassie, influenzando persino la possibilità che le future generazioni di stelle possano formare pianeti, e potenzialmente la vita», sottolinea Tan. Per comprendere meglio la loro formazione, il team del progetto ha sviluppato modelli basati sull’accrezione turbolenta del nucleo, un quadro che descrive come le stelle crescono all’interno di nuclei di gas densi, turbolenti e magnetizzati. Tali modelli collegano le caratteristiche osservabili, come le distribuzioni di energia spettrale, a proprietà più fondamentali come la massa e il tasso di accrescimento di una stella. Questa connessione si è rivelata cruciale per interpretare le osservazioni e verificare la tenuta del modello di accrezione turbolenta del nucleo.

Dalle prime stelle ai buchi neri supermassicci

«Finora è stato così. Siamo riusciti a convalidare le previsioni del modello di accrezione turbolenta del nucleo in diversi ambienti galattici, dal denso centro galattico al rado bordo esterno», afferma Tan. «Incoraggiati dai risultati ottenuti, abbiamo esteso la teoria all’universo primordiale, concentrandoci sulle prime stelle: le stelle di Popolazione III. Ciò che è emerso suggerisce che queste stelle si sono comportate in modo molto diverso dalle stelle massicce locali a causa delle loro interazioni con la materia oscura.» Secondo Tan, ciò potrebbe aver permesso loro di crescere fino a raggiungere dimensioni supermassicce (fino a 100 000 volte la massa del Sole) fornendo una spiegazione plausibile per l’origine dei buchi neri supermassicci che si trovano nella maggior parte delle grandi galassie. Il modello «Popolazione III.1» aveva previsto che i buchi neri supermassicci si formassero all’inizio dell’universo con masse già significative, una teoria ora supportata dalle scoperte rivoluzionarie del telescopio spaziale James Webb.

Un primo flash che semplifica l’evoluzione dell’universo

Una sorprendente previsione di questo modello è una fase iniziale di reionizzazione cosmica, ossia un’esplosione di energia che ha ionizzato l’universo nei suoi primi istanti. Se ciò accadesse, potrebbe contribuire a spiegare perché gli scienziati hanno attualmente bisogno di idee insolite per descrivere l’evoluzione dell’universo. «I modelli attuali richiedono ad esempio soluzioni apparentemente improbabili, come masse di neutrini negative o un’energia oscura in evoluzione dinamica, per allinearsi alle osservazioni. Ma se questa fase iniziale di ionizzazione si è verificata come previsto, queste soluzioni esotiche potrebbero non essere più necessarie», conclude Tan.