Organchip-Innovation fördert biomedizinische Forschung

Organoidtechnologie beinhaltet die unter Einsatz von Stammzellen im Labor ablaufende Herstellung von Miniorganen oder 3D-Gewebestrukturen. Mithilfe dieser fortgeschrittenen Technologie können Forschende biologische Prozesse untersuchen, Krankheiten modellieren, neue Wirkstoffe entdecken sowie die personalisierte Medizin und regenerative Therapien voranbringen. „In den letzten zehn Jahren wurden mehrere komplexe Organchiptechnologien entwickelt, so zum Beispiel Lunge-auf-dem-Chip, Blut-Hirn-Schranke-auf-dem-Chip und Haut-auf- dem-Chip“, erklärt Katja Wolthers vom Amsterdam University Medical Centre(öffnet in neuem Fenster) in den Niederlanden. Sie koordiniert das Projekt GUTVIBRATIONS(öffnet in neuem Fenster). „Die gegenwärtig verfügbaren Organchips sind jedoch nicht immer nutzungsfreundlich und möglicherweise für praktische Anwendungen nicht relevant.“

Organchip der Darm-Hirn-Achse

Das Team des Projekts GUTVIBRATIONS verfolgte das Ziel, den Organchip auf die nächste Stufe zu heben, wozu die STACKS-Technologie (eine 3D-gedruckte Plattform), organoide Modelle und Bioseide (ein Biomaterial aus Spinnenseidenprotein) kombiniert werden. Das Ziel lautete, einen Darm-Hirn-Achsen-Organchip zu entwickeln, der eine der Routen simuliert, welche die Interaktion zwischen Darm und Gehirn verbinden. „Diese Wechselwirkung ist für Gesundheit und Krankheit beim Menschen von zunehmender Bedeutung“, erklärt Wolthers. „Unser Ziel war es, eine innovative Lösung zur Modellierung menschlicher Krankheiten und für die präklinische Arzneimittelentwicklung zu schaffen.“

Seide-Nanomembranen und Darmepithelzellen

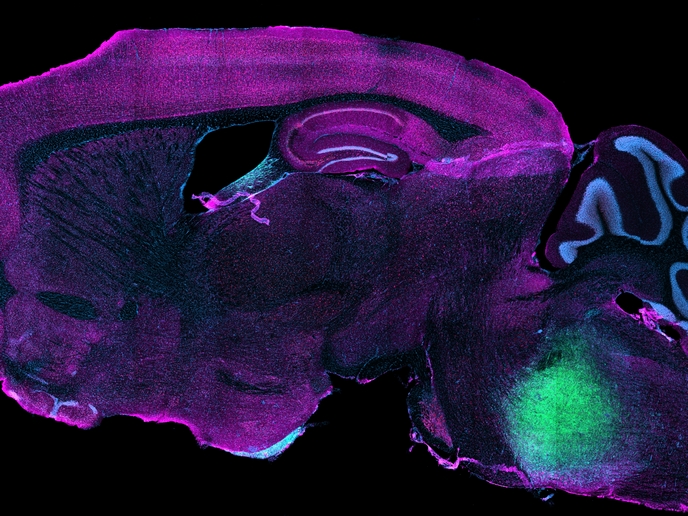

Im Rahmen des Projekts wurde eine Anzahl neuer Verfahren erfunden. Dazu zählen die Herstellung von Nanomembranen aus Seide und die Co-Kultivierung von Darmepithelzellen (Zellen, die den Darm auskleiden) und Fibroblasten (Bindegewebszellen). Außerdem wurden Bedingungen zur Unterstützung der Ko-Kultivierung von Darmepithelzellen und Immunzellen eingeführt. Es wurden induzierte pluripotente Stammzellen ermittelt und getestet, die für den Aufbau der Blut-Hirn-Schranke erforderlich sind, zum Beispiel Astrozyten, Perizyten und Mikroglia. Induzierte pluripotente Stammzellen sind eine Art von Stammzellen, die umprogrammierbar sind, sodass sie sich in jeden Zelltyp im Körper differenzieren können. Deshalb sind sie für die Modellierung von Krankheiten, die Wirkstoffforschung und die regenerative Medizin von großem Wert. Das Projektteam, dem neben Fachleuten aus der Wissenschaft auch Industriepartner angehörten, entwarf und optimierte außerdem 96-Well-STACKS-Gerüste, in denen Zellkulturen untergebracht werden konnten.

Kombination aus Darmschleimhaut- und Blut-Hirn-Schranke-Hirn-Modellen

Dem Projektteam ist es gelungen, eine Reihe neuer Organchipmodelle zu erarbeiten. Dazu gehören ein Darmschleimhautmodell (das die Struktur und Funktion der Darmschleimhaut nachbildet) sowie ein Blut-Hirn-Schranke-Modell. Durch Kombination des Darmschleimhautmodells mit dem Blut-Hirn-Schranke-Hirn-Modell wurde dann ein Organchip der Darm-Hirn-Achse aufgebaut. „Wir arbeiten gegenwärtig mit anderen europäischen Forscherinnen und Forschern zusammen, um unser Modell anzuwenden, damit wir den Zusammenhang zwischen Virusinfektionen und neurodegenerativen Erkrankungen wie der Alzheimer- und Parkinson-Krankheit verstehen“, berichtet Wolthers. „Unser Modell kann gleichermaßen dazu dienen, die nicht auf Viren zurückzuführende Darm-Hirn-Pathologie zu untersuchen, etwa die Auswirkungen entzündlicher Darmerkrankungen auf das Gehirn, und es kann dazu beitragen, Wirkstoffe zu finden, die derartigen Effekten entgegenwirken.“ Die im Rahmen des Projekts GUTVIBRATIONS vorangebrachten Innovationen werden hoffentlich dazu beitragen, die Entwicklung von Wirkstoffen zu beschleunigen, die den Einsatz von Tieren minimieren, die Krankheitslast verringern und im Endeffekt Leben retten. Projekte wie dieses sind außerdem entscheidend dafür, dass Europa seine Spitzenposition in der biomedizinischen Forschung behalten kann. „Wir erhoffen uns ebenso eine stärkere Sensibilisierung und mehr Wissen über die medizinischen Vorschriften und Anforderungen, insbesondere bei akademischen Fachkräften und den KMU“, fügt Wolthers hinzu.