Comprendre la coopération reproductive chez les mammifères

Certains mammifères, comme les suricates et les rats-taupes, ont la particularité d’avoir une femelle reproductrice dans chaque groupe social qui monopolise pratiquement la reproduction. Tous les autres membres du groupe aident à élever sa progéniture et la plupart ne se reproduisent pas eux-mêmes.

Avantages et conséquences de la coopération en matière de reproduction

«On suppose généralement que la sélection naturelle favorise les individus qui maximisent leur propre succès reproductif », note Tim Clutton-Brock, coordinateur du projet Group-Dynamics-TCB(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) à l’Université de Cambridge(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) au Royaume-Uni. «Les systèmes de reproduction de ces espèces remettent donc en question la théorie de l’évolution et soulèvent des questions importantes sur le développement individuel, la dynamique de groupe et la dynamique des populations.» Tim Clutton-Brock souhaitait mieux comprendre les avantages et les conséquences de la coopération reproductive en étudiant deux des mammifères les plus coopératifs, le suricate du Kalahari et le rat-taupe du Damaraland. Le projet Group-Dynamics-TCB, soutenu par le Conseil européen de la recherche(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), lui a permis de s’appuyer sur ses études préexistantes au Kalahari qui lui ont donné accès à un grand nombre d’individus et de groupes habitués à la présence d’observateurs.

Mesurer le comportement individuel et les différences de reproduction

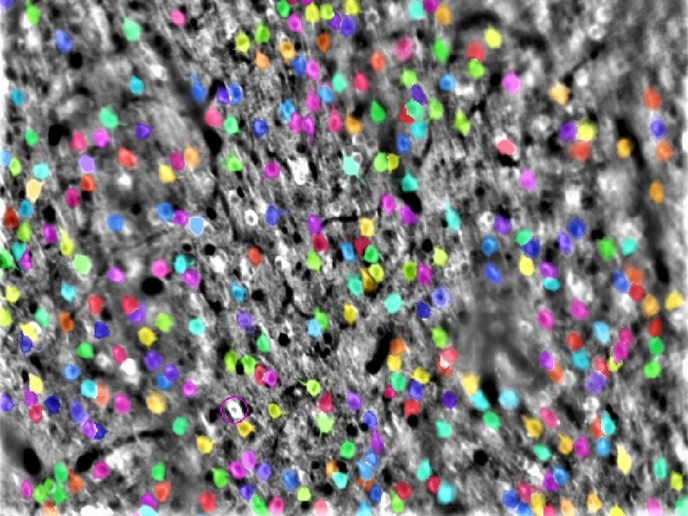

L’équipe a pu mesurer les différences individuelles dans le développement, le comportement et le succès de reproduction des individus tout au long de leur vie. Elle a également pu mesurer l’héritabilité des différences ainsi que les effets de la variation dans leurs environnements physiques et sociaux. «Le degré inhabituel d’accoutumance de ces animaux nous a permis d’approfondir certains détails, tels que les effets des variations du taux de prise de poids des mères tout au long de la grossesse sur la vie ultérieure de leur progéniture», explique Tim Clutton-Brock. «De plus, nous avons pu observer les changements dans la fonction des gènes qui se produisent lorsque les individus passent du statut de subordonnés à celui de dominants.» L’équipe a attaché des accéléromètres aux rats-taupes, leur permettant de mesurer les niveaux d’activité sous terre. Ces capteurs portables mesuraient les mouvements, à partir desquels l’équipe a pu déduire un large éventail de comportements et recueillir des informations biologiques précieuses telles que la dépense énergétique et les schémas d’activité.

Prolifération des gènes au sein de la famille

L’une des principales conclusions a été que, chez les deux espèces, les membres du groupe étaient inhabituellement étroitement liés. Cela suggère qu’en aidant leurs mères ou leurs sœurs à élever leurs petits, les subordonnés ont augmenté la prolifération des gènes(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) partagés avec eux. L’étude a également montré qu’en aidant, les subordonnés augmentaient la taille de leur groupe. Cela pourrait contribuer à accroître leur propre survie et leur succès éventuel en matière de reproduction, ainsi que le nombre de leurs propres descendants. «Nous avons également exploré les effets de la sélection coopérative sur la dynamique des populations», ajoute Tim Clutton-Brock. «Nous avons démontré comment l’augmentation de la taille des groupes atténuait les conséquences négatives des sécheresses et de la hausse des températures estivales, fournissant ainsi une explication possible à la raison pour laquelle la reproduction coopérative est relativement courante chez les espèces vivant dans des régions arides et imprévisibles.» L’équipe a pu démontrer que les formes coûteuses de coopération reproductive, comme nourrir la progéniture d’autres individus, sont généralement limitées aux espèces vivant en groupes de proches parents. Les travaux du projet ont donné lieu à une collaboration continue entre l’équipe de Tim Clutton-Brock et les généticiens des populations des Instituts Max Planck(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) d’anthropologie évolutive de Leipzig.