Autophagie: Die Müllabfuhr der Zelle

Wird Siedlungsmüll nicht regelmäßig abgeholt, sammelt er sich an und gelangt schließlich auf die Straßen und stört das tägliche Funktionieren der Stadt. Dasselbe geschieht auch in unseren Zellen. „Wenn der Abfall einer Zelle nicht entfernt wird, kann sie nicht mehr funktionieren“, sagt Claudine Kraft(öffnet in neuem Fenster), Forscherin an der Universität Freiburg(öffnet in neuem Fenster). „Im Endeffekt kann der Schaden so groß ausfallen, dass die Zellen sterben.“ Der Körper verfügt zwar nicht über ein Müllfahrzeug, aber er besitzt Autophagie. „Die Autophagie ist im Wesentlichen das Abfallentsorgungssystem der Zelle“, fügt Kraft hinzu. „Im Verlauf der Autophagie schließen die Zellen den Abfall in Membranen ein und zerlegen ihn in seine Grundbausteine, die dann wiederverwendbar sind.“ Wie bei jeder Art von Maschinerie kommt es jedoch auch bei der Autophagie manchmal zu Fehlfunktionen. Geschieht dies, kann es zur Entwicklung von Erkrankungen wie Alzheimer-Krankheit, Parkinson-Krankheit oder Krebs kommen. Ungeachtet der entscheidenden Rolle, die die Autophagie spielt, weiß die Wissenschaft überraschend wenig über diesen Prozess. Im Rahmen des EU-finanzierten Projekts AutoClean wird angestrebt, das zu ändern. „Unser Ziel ist es, herauszufinden, wie Zellen die Autophagie initiieren und regulieren“, erklärt Kraft in ihrer Funktion als Hauptforscherin des Projekts. Die Projektarbeit erhielt Unterstützung vom Europäischen Forschungsrat(öffnet in neuem Fenster).

Autophagie von Grund auf rekonstruieren

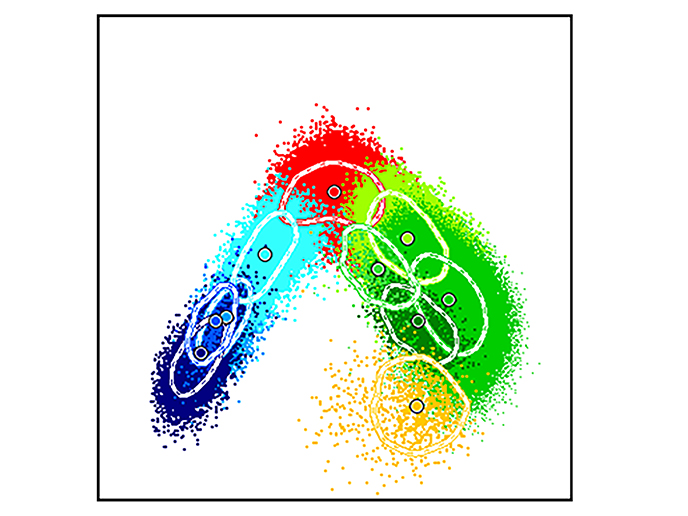

Zu diesem Zweck hat das multidisziplinäre Projektteam die Autophagie mithilfe synthetischer Biologie, gereinigter Komponenten und Zellfraktionen von Grund auf nachgebaut. „Wir haben die kritischen Schritte des gesamten Autophagieprozesses rekonstruiert, von der ersten Anordnung der Autophagiemaschinerie bis zum letzten Schritt, der Fusion von Autophagosomen und Vakuolen“, erklärt Kraft. Das Team fand heraus, dass die Atg1/ULK1-Kinase-vermittelte Phosphorylierung nicht auf einen einzigen Checkpoint beschränkt ist, sondern mehrere Phasen der Autophagie steuert, von der frühen Initiierung bis zu den späteren Schritten innerhalb des Signalwegs. Atg1/ULK1-Kinase ist ein die Autophagie einleitendes Enzym. Phosphorylierung ist ein biochemischer Prozess, bei dem Kinase einem Molekül eine Phosphatgruppe hinzufügt, wodurch Struktur und Funktion des Moleküls erheblich verändert werden. Das Projektteam entdeckte außerdem Phasentrennungen (ein Prozess, bei dem sich eine homogene Mischung in verschiedene, nebeneinander existierende Phasen trennt, wie Öl in Wasser), die proteinbasierte Initiationsknotenpunkte bilden, die die räumliche Organisation während der Autophagie lenken können.

Potenzial von Autophagie zur Krankheitsbekämpfung entdecken

Die Arbeit des Projekts AutoClean hat das Gebiet der Autophagie mit der Einführung neuer Konzepte wie der aviditätsgesteuerten Clusterbildung und der phasentrennenden Initiationsknoten als Schlüsselmechanismen der Autophagie, die wahrscheinlich auch Schlüsselkonzepte für weitere zelluläre Signalwege bilden, deutlich vorangebracht. Zudem liefert das Projektteam durch seine Rekonstruktion, wie Autophagie auf molekularer Ebene initiierbar und steuerbar ist, umsetzbare Erkenntnisse darüber, wie dieser Prozess bei aggregatbedingten Erkrankungen moduliert werden könnte, die möglicherweise als Orientierung bei der zukünftigen therapeutischen Entwicklung dienen können. „Die Autophagie ist für die Zellgesundheit von entscheidender Bedeutung, und ihre Dysregulation wird mit Krankheiten wie Neurodegeneration, Infektionen und Krebs in Verbindung gebracht“, berichtet Kraft abschließend. „Unsere Forschung eröffnet Möglichkeiten zur Manipulation der Autophagie, um krankheitsverursachende Aggregate oder Organellen abzubauen.“ Kraft und ihr Team planen, die Projektarbeit weiter auszubauen, indem sie dessen modulare Systeme anwenden, um Initiationszentren und Autophagie bei aggregationsbedingten Krankheiten zu erkunden und therapeutisch anzugehen. Auf diese Weise hoffen sie, Interventionsstrategien zu entwickeln, mit denen sich selektive Degradationsmechanismen wiederherstellen oder optimieren lassen. Neben den Forschungsbemühungen und Ergebnissen trug die Projektarbeit gleichermaßen zur Förderung einer inklusiveren wissenschaftlichen Gemeinschaft bei. Beispielsweise trägt Krafts Engagement in der Initiative Women in Autophagy(öffnet in neuem Fenster) (WIA) weiterhin dazu bei, Frauen und andere unterrepräsentierte Geschlechtsidentitäten auf dem Gebiet der Autophagie zu stärken.