Nuovi indizi sulla storia della vita grazie all’evoluzione microbica

I microbi, che rivestono un ruolo di fondamentale importanza negli ecosistemi e nella salute umana, si sono evoluti nel corso del tempo per prosperare. I grandi progressi nelle tecniche di sequenziamento stanno ora fornendo una grande quantità di dati sulla diversità della vita di tali microrganismi, consentendo di generare nuove informazioni sul loro funzionamento e sulle modalità con cui si sono evoluti. «Un dubbio fondamentale riguarda il modo in cui producono e conservano l’energia», spiega Filipa Sousa(si apre in una nuova finestra), coordinatrice del progetto EvolPhysiol e ricercatrice presso l’Università di Vienna(si apre in una nuova finestra). «Mentre i computer funzionano grazie all’elettricità, gli esseri viventi utilizzano l’ATP (adenosina trifosfato, la principale molecola di trasporto dell’energia nelle cellule).» Gli esseri umani producono l’ATP respirando ossigeno; alcuni microbi, tuttavia, hanno sviluppato meccanismi per generarla non solo tramite questo meccanismo, ma anche a partire da altre fonti come lo zolfo e l’azoto.

Entrare all’interno dei microbi

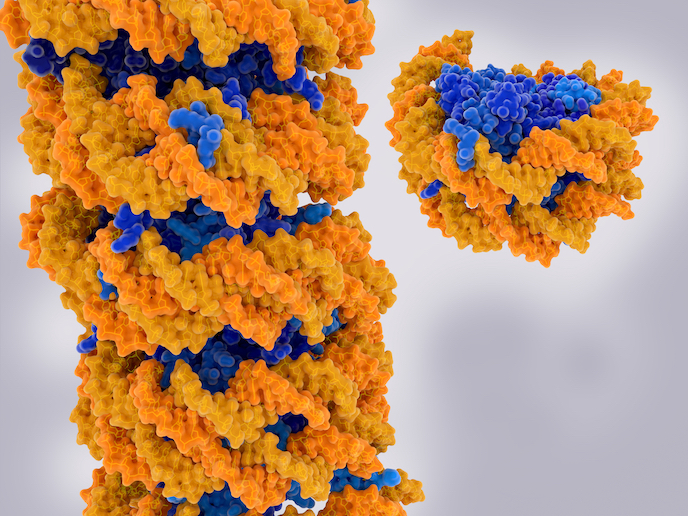

Il progetto EvolPhysiol, sostenuto dal Consiglio europeo della ricerca(si apre in una nuova finestra), si è prefisso di studiare le modalità attraverso cui i microbi hanno imparato a produrre ATP e il modo in cui si sono evolute nel corso del tempo. Il progetto si è concentrato in particolare su archei e batteri, due gruppi di microrganismi unicellulari noti per essere onnipresenti. «Il nostro obiettivo principale era quello di ottenere informazioni su questi microbi», spiega Sousa. «Volevamo comprendere la diversità globale dei microbi di oggi e poi tornare indietro nel tempo.» Il progetto si è basato sull’elevata modularità della biologia. «A diversi livelli, la vita è spesso costituita da vari componenti, come i Lego», aggiunge Sousa. «Le proteine, ad esempio, possono essere riorganizzate per dare vita a vari elementi, il che permette di svolgere funzioni diverse e consente agli organismi di gestire composti differenti.» L’équipe del progetto ha inoltre «osservato» all’interno delle proteine per identificare i co-fattori che vengono frequentemente riutilizzati dagli organismi. «In tal modo, quando si evolvono, non devono inventare tutto da zero», spiega Sousa.

Banche dati e sequenze genomiche di grandi dimensioni

Il progetto ha analizzato migliaia di genomi: grandi database genomici sono stati filtrati in base alla qualità, mentre è stato effettuato un raffronto delle sequenze al fine di individuare le proteine. «La parte più divertente è stata quella di cercare di dare un senso a tutti questi dati tenendo conto delle considerazioni biologiche e geologiche», spiega Sousa. Questo lavoro ha portato alla luce alcuni risultati molto inaspettati, ad esempio per quanto concerne il ciclo dello zolfo: secondo quanto comunemente ritenuto, gli archeoglobi dovevano aver ricevuto questa funzionalità dai batteri. «Sebbene abbiamo identificato che un enzima chiave coinvolto nel ciclo dello zolfo proveniva probabilmente dai batteri, abbiamo anche scoperto che il resto del percorso era il risultato di una sostituzione sinonima (un cambiamento nella sequenza del DNA in cui la sequenza di amminoacidi prodotta non viene modificata)», osserva Sousa.

Identificare nuove applicazioni biotecnologiche

L’enorme quantità di dati generati ha impedito al team del progetto di esaminare tutti i dettagli e diversi aspetti del progetto, come la diversità microbica, sono tuttora in corso. «La continuazione della nostra ricerca per osservare l’evoluzione di questi elementi costitutivi costituisce la direzione in cui voglio proseguire», osserva Sousa. «Credo che sia nella nostra natura umana cercare di sapere da dove veniamo.» Secondo quanto evidenziato da Sousa il nostro pianeta, che si stima abbia circa 4,5 miliardi di anni, un tempo era popolato solo da batteri arcaici. La comprensione del modo con cui questi microbi si sono evoluti congiuntamente all’ambiente può dirci molto sul nostro lontano passato, nonché forse giovare al futuro che ci attende attraverso l’identificazione di nuove applicazioni biotecnologiche. «Più apprendiamo su di loro, più saremo in grado di utilizzarli a nostro favore», conclude.